may

23

Angola podría contar en breve con la tecnología de la cirugía robótica, afirmó hoy la ministra de Salud Sílvia Lutucuta y precisó que está en marcha una inversión con la empresa estadounidense AdvantHealth.

Angola podría contar en breve con la tecnología de la cirugía robótica, afirmó hoy la ministra de Salud Sílvia Lutucuta y precisó que está en marcha una inversión con la empresa estadounidense AdvantHealth.

La titular de sanidad abordó el tema durante un seminario dedicado a la cirugía cardiotorácica, impartido por un equipo de especialistas norteamericanos encabezado por el profesor Kenneth Joseph Palmer Roman.

El grupo fue recibido en esta jornada por el presidente angoleño, João Lourenço, espacio en el que abordaron la implantación de la cirugía robótica en el país como recurso para tratamientos de alta complejidad, informó la Presidencia.

El equipo visitó los principales hospitales de Luanda, Viana, Caxito y Cabinda, con especial atención en el Complejo Hospitalario de Enfermedades Cardio-Pulmonares Cardenal Dom Alexandre do Nascimento; sobre los cuales el profesor Palmer expresó que Angola dispone de la infraestructura necesaria para avanzar con la cirugía robótica.

Según el Ministerio de Salud Pública este tipo de intervención podrá aplicarse a pacientes de urología, ginecología, cirugía general, tórax y cirugía cardíaca, y tiene entre sus ventajas el ser poco invasiva, por lo que las personas pueden volver a sus actividades normales mucho antes.

Además, es menos dolorosa y tiene menos pérdidas de sangre.

22 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

may

10

Hace poco más de 100 días lo trascendente fue que el primer humano recibía un implante de Neuralink, compañía de chips cerebrales del multimillonario sudafricano estadounidense Elon Musk, pero hoy la noticia es de las fallas.

Noland Arbaugh, quien recibió la novedosa técnica a través de una cirugía que «salió muy bien», como se informó en su momento, presentó un problema con el chip apenas unas semanas después de su inserción, de acuerdo con reportes que circulan en medios locales.

Según dijo la compañía, varios hilos de conexión del dispositivo se retrajeron del cerebro del paciente, lo cual obstaculizó la velocidad de datos y la efectividad del implante, o sea, que no puede recoger tanta información a la vez.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre el incidente ni por qué ocurrió el desprendimiento de los hilos, el suceso pone al polémico magnate Musk bajo la lupa por «problemas de calidad» con su empresa especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, implantables, también conocidos como Brain-Computer Interfaces o tecnología BCI.

Noland Arbaugh, quien quedó tetrapléjico en 2016, con 22 años, tras un accidente de buceo, recibió el chip en enero como parte de un ensayo denominado Estudio PRIME.

09 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

may

9

La comunidad médica celebra hoy el Día Mundial del Cáncer de Ovario, para generar conciencia en la población sobre esta patología, que afecta anualmente a más de 250 000 mujeres en el planeta.

La comunidad médica celebra hoy el Día Mundial del Cáncer de Ovario, para generar conciencia en la población sobre esta patología, que afecta anualmente a más de 250 000 mujeres en el planeta.

Con esta efeméride se pretende fomentar una cultura de sensibilización y prevención, para detectar a tiempo esta enfermedad, que es catalogada como el séptimo tipo de cáncer más frecuente.

El cáncer de ovario es un tumor maligno ocasionado por un crecimiento de células y generalmente no presenta síntomas en sus primeras etapas por lo que se detecta cuando se extiende a la pelvis y el vientre, siendo más difícil de erradicar y puede ser mortal.

Los síntomas iniciales, que suelen asociarse a afecciones digestivas o intestinales, y por lo cual deben ser corroborados mediante diagnóstico médico, incluyen dolor e inflamación del vientre, distensión abdominal, diarrea o estreñimiento, pérdida del apetito, sangrados vaginales anormales, micción frecuente, pérdida de peso y dolor de espalda.

Entre tanto, los principales factores de riesgo de esta dolencia son edad superior a 50 años, antecedentes familiares, inicio de la menstruación (menarquía) a temprana edad, aplicación de terapias de reemplazo hormonal y tratamientos para la fertilidad.

Además, no haber tenido hijos y los hábitos y estilo de vida como obesidad, tabaquismo, sedentarismo.

También, menopausia tardía, antecedentes ginecológicos previos como endometriosis y quistes ováricos, por todo lo cual es recomendable asistir a controles ginecológicos periódicos para prevenir dicha afección.

Se estima que el 70 % de los casos se diagnostican tardíamente, en etapas avanzadas de la enfermedad, que presenta una tasa de mortalidad superior al cáncer de mama y el cérvicouterino.

Esta patología, cuyos síntomas iniciales tienden a confundirse con los de una colitis o molestia abdominal, puede afectar a otros órganos como el útero o la vejiga, y es más frecuente en mujeres postmenopáusicas, con edades entre 50 y 70 años.

08 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

may

4

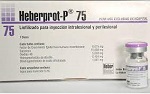

Autoridades regulatorias del Gobierno de Estados Unidos autorizaron la etapa final de ensayos clínicos de un medicamento fabricado en Cuba, esperanzador para más de 37 millones de personas que hoy padecen diabetes en este país.

Autoridades regulatorias del Gobierno de Estados Unidos autorizaron la etapa final de ensayos clínicos de un medicamento fabricado en Cuba, esperanzador para más de 37 millones de personas que hoy padecen diabetes en este país.

La empresa de biotecnología Discovery Therapeutics Caribe (DTC), con sede en Cleveland, recibió los permisos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para comenzar la fase 3 de esos estudios clínicos.

DTC, que se dedica a mejorar los resultados de salud de los estadounidenses mediante el desarrollo de terapias regenerativas para enfermedades graves y potencialmente mortales, al hacer el anuncio dijo que logró un hito importante que refleja el progreso en su programa clínico.

Del total de ciudadanos que viven aquí con diabetes, cerca de 34 % podría sufrir Úlcera del pie diabético (UPD), según los investigadores.

«Existe una necesidad apremiante de tratamientos que puedan detener la progresión de las úlceras del pie diabético antes de que la amputación se convierta en la solución inevitable», expresó el doctor David Armstrong, distinguido cirujano podiátrico de la Universidad del Sur de California.

Armstrong, investigador reconocido en úlceras del pie diabético, enfatizó que históricamente, las opciones de tratamiento han sido limitadas, pero con la introducción de terapias avanzadas como el rhEGF intralesional, que «he visto utilizado eficazmente en el extranjero, tenemos esperanzas».

El próximo ensayo de fase 3 en Estados Unidos evaluará de forma rigurosa su eficacia en pacientes con UPD.

Este estudio «representa un potencial apasionante para cambiar el paradigma actual y brindar nueva esperanza a quienes la necesitan desesperadamente», subrayó.

Por su parte, Lee Weingart, cofundador y presidente de DTC, dijo la etapa vendiera de ensayo clínico de fase 3 «nos ayudará a comprender el perfil clínico de este producto biológico dentro del marco regulatorio de lodaa FDA y aprovechar la amplia experiencia clínica internacional del rhEGF».

Mientras el doctor Charles Zelen, presidente del Instituto de Investigación y Educación Profesional (PERI), advirtió que «prevenir los resultados graves asociados con las úlceras del pie diabético es fundamental para salvar extremidades y vidas de los estadounidenses».

Basándose en los datos de eficacia clínica y seguridad recopilados de estudios internacionales, la dirección de DTC cree que están en camino de iniciar este ensayo fundamental con el rhEGF intralesional, comercializado mundialmente como Heberprot-P, para finales de 2024 en Estados Unidos, indicó el texto.

Es alarmante que casi la mitad de los pacientes que se someten a una amputación de una extremidad inferior relacionada con la UPD no sobrevivan más de cinco años.

El comunicado señaló que, entre los veteranos estadounidenses, el pronóstico es aún más sombrío, ya que la supervivencia después de dos años es poco común para los pacientes que presentan gangrena.

Además, particularmente preocupante es el impacto desproporcionado en las comunidades afroamericanas, tienen casi el doble de probabilidades de sufrir una amputación de miembros inferiores dentro del año posterior al diagnóstico de UPD en comparación con sus homólogos blancos no hispanos.

Las opciones terapéuticas innovadoras para las úlceras graves del pie diabético no sólo son necesarias: hace tiempo que los pacientes las necesitan, señalaron.

El fármaco cubano, que ayuda a cerrar heridas difíciles de curar en pacientes diabéticos, fue desarrollado hace dos décadas y su uso fue autorizado ya en 26 países.

04 mayo 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

may

1

Con el objetivo de prohibir y sancionar como delito la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos que sean nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud, la Cámara de Diputados de México aprobó este lunes una reforma a la Ley General de Salud. Además, se precisó que se impondrán de cinco a ocho años de prisión a quien realice estos procedimientos sin autorización.

Con el objetivo de prohibir y sancionar como delito la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos que sean nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud, la Cámara de Diputados de México aprobó este lunes una reforma a la Ley General de Salud. Además, se precisó que se impondrán de cinco a ocho años de prisión a quien realice estos procedimientos sin autorización.

Con 436 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se dio la aprobación al dictamen por el que se adicionan los artículos 194 Ter, una fracción VII al artículo 198 y 463 Bis a la Ley General de Salud, en materia de sustancias modelantes con fines estéticos.

En un comunicado, el Congreso mexicano señaló que para los efectos de esta Ley, «se consideran dispositivos médicos con fines estéticos» los materiales, sustancias o productos similares que tengan como finalidad modificar la anatomía, adelgazar, engrosar, aumentar el volumen, modificar, cambiar, corregir o variar el contorno, la forma o las proporciones de labios, mejillas, mentón, senos, glúteos, brazos, piernas u otras zonas o regiones del rostro y del cuerpo humano.

También señaló que queda prohibido el uso de silicona líquida, aceites minerales, aceites comestibles, aceites de automóvil, grasas vegetales o animales, cemento óseo, biopolímeros orgánicos o sintéticos, o cualquier otra sustancia no apta para uso humano.

Esto, mediante aplicación, por medio de procedimientos quirúrgicos invasivos y no invasivos a través de inyección, infiltración hipodérmica o algún otro procedimiento innovador, de sustancias modelantes no absorbibles o no biodegradables, nocivas o tóxicas que dañen, afecten, lesionen o pongan en peligro tejidos, órganos, extremidades o sistemas del cuerpo de las personas de forma temporal o permanente.

Para tales efectos, indicó la nota, será la Secretaria de Salud la que definirá las sustancias modelantes prohibidas. Además, precisó que cualquier aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de dispositivos médicos con fines estéticos «deberán llevarse a cabo en establecimientos que cuenten con la autorización sanitaria correspondiente y por profesionales en el campo de la medicina», de conformidad con los artículos 79 y 81 de la presente ley.

El documento, remitido al Senado mexicano, subraya que únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de dispositivos médicos con fines estéticos.

La diputada que promovió la reforma, María Clemente García, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expuso que diversas personas, tanto cisgénero como trans recurren al uso de infiltraciones para adaptar o modificar sus cuerpos con fines de embellecimiento, a través del mejoramiento de la apariencia de rostro, labio, mentón o aumentando el volumen de senos, glúteos y piernas.

Actualmente, en México unas 923 000 personas cada año, buscan este tipo de procedimientos, es decir, 2 500 personas cada día, de las cuales, el 80 % son mujeres, y de ese porcentaje, el 90 % son amas de casa, mientras que solo el 20 % son hombres.

29 abril 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2023. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

abr

15

¿Qué material hay en la Tierra que sea capaz de emplearse en alta cocina, arte contemporáneo, en tratamientos contra el cáncer o en reconstruir o regenerar piel, córneas, tendones, ligamentos, tejido óseo o nervioso? La respuesta la tienen en un instituto científico murciano.

¿Qué material hay en la Tierra que sea capaz de emplearse en alta cocina, arte contemporáneo, en tratamientos contra el cáncer o en reconstruir o regenerar piel, córneas, tendones, ligamentos, tejido óseo o nervioso? La respuesta la tienen en un instituto científico murciano.

Lo que hace un siglo era una estación dedicada a la cría del gusano de seda surgida tras la prebina, una enfermedad epidémica que casi elimina esta especie en Europa, es hoy un centro de referencia en «ingeniería de tejidos» obtenidos de ese insecto.

Los investigadores Antonio Abel Lozano, Ana Pagán y Salvador Aznar explican, en una entrevista a EFE, cómo su trabajo en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) pasa por obtener un material conocido como fibroína que se extrae del capullo de seda, lograda tras años de investigación y del que han desarrollado últimamente varias formas a la hora de su aplicación práctica, que van desde una película transparente, a mallas, pasando por estructuras tubulares y esponja.

El paso de Salvador Aznar en el Instituto de Nanotecnología del Ejército Americano durante una estancia en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) «con infinitud de equipos de última generación» le llevó a experimentar con otra forma más de esa fibroína, la de nanopartículas para lo que se conoce como nanomedicina.

El doctor Antonio Abel Lozano ha logrado producir nanopartículas biodegradables que transportan y liberan moléculas terapéuticas, y ha demostrado que las partículas de seda tienen efecto antiinflamatorio y cicatrizante. Una de los proyectos está dirigido a mejorar los tratamientos de quimioterapia para tratar el cáncer de mama, en colaboración con la Universidad Nacional de Irlanda.

Este material de origen biológico, la fibroína, está destacando en la investigación médica porque en contacto directo con tejidos humanos no es tóxico ni genera rechazo, como es el caso de la sutura de una herida con seda.

A diferencia de otros materiales empleados en este campo, este material extraído del capullo del gusano de seda tiene grandes propiedades mecánicas.

Los doctores Aznar y Pagán han conseguido avances en el campo de la medicina regenerativa y, en concreto, llegaron a experimentar su potencial aplicación con unas estructuras de fibroína y grafeno que podrían ser empleadas en lesiones de tejido nervioso.

Asimismo, con fibroína y grafeno estos investigadores murcianos trabajan con el doctor Francisco Rodríguez Lozano para regenerar tejido dental en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), explica Pagán.

Han logrado incluso regenerar el radio de un conejo y la mandíbula de una oveja en estudios experimentales de fibroína en forma de esponja muy porosa.

En los últimos años han colaborado con el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo ensayando con fibroína en formato de film transparente que permitió la regeneración de córneas dañadas en conejos, y con la universidad Politécnica de Madrid colaboran sembrando células de epitelio pigmentario para intentar hacer un sustituto de la retina, comenta Salvador Aznar.

Además, trabajan con el doctor del IMIB José Nicolás Villaescusa en un proyecto de regeneración de grandes úlceras empleando un material muy parecido estructuralmente al colágeno humano, «generando unas mallas de nanofibras mediante una técnica denominada electrohilatura» explica.

Otro proyecto de colaboración con las universidades UCAM y UPM obtuvo resultados prometedores tras crear un armazón tridimensional trenzado que se siembra con células madre de médula ósea en un intento de reparar tendones y ligamentos.

Con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona han diseñado biosensores de lactato o glucosa, cuya vida útil es prolongada por la fibroína, hasta un año a temperatura ambiente, mucho mas tiempo de lo que duran actualmente los sensores comerciales que emplean las personas con diabetes.

En colaboración con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) lograron un avance en el tratamiento de cáncer de tracto urinario superior.

Se trata de un trenzado en forma de ‘stent’ provisto de una cobertura de fibroína de seda que contiene quimioterapia que favorece la actuación localizada del fármaco, de otro modo sería de difícil aplicación puesto que sería lavado rápidamente hacia la vejiga por el continuo flujo de orina, pero al llevar esa cobertura de ‘fibroína’ se sortea ese problema. Por primera vez se ha implantado exitosamente en modelo animal porcino.

Además trabajan en colaboración con la farmacéutica Inves Biofarm en la producción de proteínas humanas en gusanos para reparar úlceras de piel.

La gastronomía y el arte

En el campo de la gastronomía destaca la colaboración con el chef Pablo González, poseedor de dos estrellas Michelín con quien presentaron en Madrid Fusión los primeros crujientes elaborados con film de fibroína de seda con distintos sabores, así como estructuras fibrilares que contenían callos a la madrileña.

En el arte también la fibroína está comenzando a aplicarse como es el caso de la artista alicantina Maloles Antignac para una serie artística que estaba diseñando y el murciano Eduardo Balanza, que se interesó también por la tradición sedera y sus implicaciones en la arquitectura industrial.

El investigador responsable del Equipo de Biotecnología del IMIDA Salvador Aznar confiesa a EFE que no paran de establecer lazos y colaboraciones «maravillosas» con un abanico «brutal» de gran potencial.

Por desgracia, hay vías de investigación que se quedan en ‘stand-by’ por falta de financiación, pero de lo que se trata es de compartir conocimiento con su trabajo plasmado en decenas de artículos constantemente citados por otros colegas de varios campos científicos.

12 abril 2024|Fuente: EFE|Tomado de|Noticia