dic

29

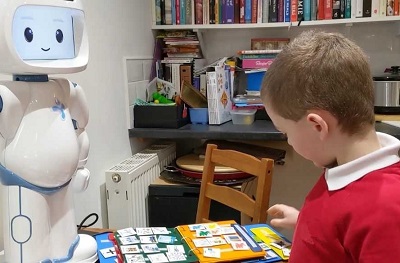

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Robotics proporciona un enfoque sistemático para evaluar tanto la eficacia como la efectividad del uso de robots sociales en la terapia para niños con autismo.

Un nuevo estudio publicado en la revista Science Robotics proporciona un enfoque sistemático para evaluar tanto la eficacia como la efectividad del uso de robots sociales en la terapia para niños con autismo.

La investigación se centra en la atención conjunta, la imitación y la toma de turnos como mecanismos puntuales del desarrollo que pueden marcar la diferencia en las intervenciones para el autismo.

Los científicos presentaron dos ensayos clínicos aleatorizados con diferentes implementaciones de terapia asistida por robot dirigidas a niños pequeños.

Según la publicación de Science Robotics, en el transcurso de una dosis modesta de cinco sesiones, se mostraron resultados equivalentes al tratamiento estándar.

Tanto los ensayos de eficacia como de efectividad otorgan mayor credibilidad al papel beneficioso que pueden desempeñar los robots sociales en la terapia del autismo, al tiempo que resaltan las ventajas potenciales de las configuraciones portátiles y rentables.

Por otro lado, según la Fundación I Social, el concepto de TEA (Trastorno del Espectro Autista) surgió en el año 2013, cuando la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA en inglés) unificó el autismo y el síndrome de Asperger en un mismo diagnóstico, considerando que ambas condiciones compartían rasgos muy similares.

De acuerdo con esta categorización, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la manera de comunicarse y relacionarse con los demás, caracterizándose por la presencia de patrones de pensamiento muy rígidos.

Algunos ejemplos son la focalización de intereses, los déficits en la expresión emocional y los problemas de expresión no verbal, en tanto los primeros indicios pueden observarse en etapas muy tempranas del desarrollo del individuo, entre el primer y el tercer año de vida.

Actualmente diversos estudios plantean que los robots ayudan a los niños con autismo a mejorar sus habilidades sociales y refuerzan el comportamiento positivo.

También pueden ayudar a los pequeños a comprender el significado de las emociones, expresar empatía, automotivarse y demostrar comportamientos y respuestas.

Datos de la Organización Mundial de Salud señalan que uno de cada 100 niños tiene autismo, lo que constituye un grupo diverso de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro.

26 diciembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | Noticia

oct

2

Investigadores de todo el mundo subrayan que no hay pruebas de que el paracetamol cause autismo; estudios con datos de millones de niños descartan un efecto causal y destacan el papel central de la genética y otros factores de riesgo en su aparición.

Investigadores de todo el mundo subrayan que no hay pruebas de que el paracetamol cause autismo; estudios con datos de millones de niños descartan un efecto causal y destacan el papel central de la genética y otros factores de riesgo en su aparición.

La administración Trump anunció ayer una supuesta relación entre el uso de paracetamol —conocido en EE.UU. como Tylenol— durante el embarazo y un mayor riesgo de autismo en los hijos, según adelantó The Washington Post. La Casa Blanca también ha aprobado el leucovorin, un fármaco utilizado contra el cáncer y la anemia, como potencial tratamiento del autismo, una propuesta que contrasta con las recomendaciones médicas internacionales y con la ausencia de pruebas sólidas que respalden esa estrategia.

El propio Trump anticipó la noticia durante un acto público el domingo, donde afirmó: “Creo que hemos encontrado una respuesta al autismo”. Las palabras del presidente estadounidense han generado expectación, no solo por la magnitud de la afirmación —calificó el anuncio como “una de las cosas más importantes que haremos”— sino también porque se produce en un contexto de revisión interna de estudios científicos en EE.UU. que apuntaban a una posible asociación entre el consumo temprano de paracetamol en el embarazo y trastornos del neurodesarrollo, aunque sin demostrar causalidad.

Hemos repasado las principales preguntas que suscita esta decisión y analizado la respuesta de varios científicos implicados en este tipo de investigaciones y consultados por el Science Media Center de Reino Unido. Los expertos coinciden en que no hay evidencia de que el paracetamol cause autismo. El consenso científico actual respalda su seguridad en el embarazo, mientras que los intentos de presentarlo como un riesgo suponen un perjuicio para la salud pública y una victimización de las madres.

En cuanto al leucovorin, los resultados preliminares son prometedores pero limitados. Por último, el aumento de diagnósticos de autismo —que es real— refleja principalmente mejoras en la detección, no una epidemia.

¿Es seguro el paracetamol en embarazadas?

Sí, cuando se utiliza en las dosis recomendadas. El paracetamol es considerado el analgésico más seguro en el embarazo, frente a alternativas que pueden resultar más dañinas.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) acaba de emitir un comunicado en el que señala que los medicamentos que contienen paracetamol pueden utilizarse durante la gestación, de acuerdo con las recomendaciones oficiales. “El paracetamol (también conocido como acetaminofén) puede utilizarse para reducir el dolor o la fiebre durante el embarazo si es clínicamente necesario. Actualmente no hay nuevas pruebas que requieran cambios en las recomendaciones de uso vigentes en la UE”.

La farmacóloga Claire Anderson, presidenta de la Royal Pharmaceutical Society, recuerda que “el paracetamol ha sido utilizado con seguridad por millones de personas durante décadas, incluidas las embarazadas, cuando se toma según las indicaciones. Es la primera opción para el tratamiento del dolor y la fiebre en pacientes diversos, incluidas mujeres embarazadas, niños y personas mayores”.

Linden Stocker, consultor en medicina fetomaterna en la Universidad de Southampton (Reino Unido), añade: “Como médico experimentado, he prescrito paracetamol durante toda mi carrera. No hay pruebas sólidas de que cause daño al feto, y es uno de los analgésicos más estudiados en embarazo. Generar miedo en torno a su uso solo aumenta la ansiedad de mujeres ya vulnerables”.

¿Qué evidencias apuntan a la relación entre su consumo y el desarrollo de autismo?

Existen estudios observacionales que sugerían un ligero aumento de riesgo, pero los análisis más sólidos no encuentran relación causal.

El farmacólogo Ian Douglas, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, señala que “es muy difícil medir si realmente hubo exposición durante el embarazo y, además, las mujeres que toman paracetamol suelen hacerlo por circunstancias (como infecciones o fiebre) que en sí mismas podrían aumentar el riesgo de autismo. Un estudio sueco que comparó hermanos, publicado en 2024, no halló mayor riesgo, lo que sugiere que las asociaciones previas estaban afectadas por sesgos metodológicos”.

En la misma línea, Edward Mullins, profesor asociado en el Imperial College de Londres, subraya: “La mejor evidencia disponible indica que el uso de paracetamol en el embarazo no está vinculado al autismo. El comunicado de la administración Trump parece una teoría no fundamentada, que puede privar a las mujeres de un tratamiento esencial para la fiebre y el dolor, en contra de las recomendaciones médicas en EE.UU. y Europa”.

La psicóloga Monique Botha (Universidad de Durham) va más allá: “No hay evidencia robusta de una relación causal y estoy excepcionalmente segura de que no existe. El alarmismo solo impedirá que las mujeres accedan a la atención que necesitan y reavivará el patrón de culpabilizar a las madres por el autismo”.

¿Qué papel tienen los factores genéticos?

La genética es clave. Angelica Ronald, profesora de Psicología y Genética en la Universidad de Surrey, explica que “los estudios con gemelos muestran que si el paracetamol causara autismo, ambos gemelos fraternos lo tendrían. Pero no es así: generalmente solo uno lo presenta. Además, la investigación molecular ha identificado cientos de genes que influyen en la probabilidad de desarrollar autismo, lo que es incompatible con la idea de que el paracetamol sea un factor causal principal”.

¿Existen evidencias a favor del uso de leucovorin para reducir el riesgo de autismo?

El leucovorin, o ácido folínico, ha mostrado beneficios en ensayos pequeños con niños ya diagnosticados de autismo y con dificultades de lenguaje, especialmente en casos con anticuerpos específicos. Sin embargo, no previene el autismo ni constituye una cura. Los expertos insisten en que se necesitan estudios mucho más amplios antes de recomendarlo de forma general.

Las cifras en EE.UU. reflejan un aumento de casos diagnosticados, con una prevalencia estimada de 1 de cada 31 niños. Sin embargo, la mayoría de especialistas señala que este incremento se explica sobre todo por mejoras en los criterios de diagnóstico, mayor concienciación social y detección más temprana, y no por una epidemia causada por un nuevo factor ambiental.

23 septiembre 2025 | Fuente: Sinc | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

oct

1

La profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido) Monique Botha ha asegurado que no existe ningún efecto causal del paracetamol en el autismo, y defiende que muchos estudios refutan dicha correlación.

La profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido) Monique Botha ha asegurado que no existe ningún efecto causal del paracetamol en el autismo, y defiende que muchos estudios refutan dicha correlación.

«El más importante fue un estudio sueco de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) publicado en 2024, que utilizó datos reales de hermanos y no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH)o la discapacidad intelectual posteriores», ha explicado la especialista en unas declaraciones a SMC España.

Así se ha mostrado Botha después de que The Washington Post haya publicado que las autoridades federales de salud de Estados Unidos desaconsejarán este lunes a las mujeres embarazadas tomar paracetamol en las primeras etapas de la gestación, salvo que tengan fiebre.

«No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación», ha resaltado la experta.

En este punto, ha apuntado que el paracetamol es una opción «mucho más segura» para aliviar el dolor durante el embarazo que prácticamente cualquier otra alternativa. «El alarmismo impedirá que las mujeres accedan a la atención adecuada durante el embarazo. Además, se corre el riesgo de estigmatizar a las familias que tienen hijos o hijas autistas como si ellas mismas lo hubieran provocado», ha manifestado.

Del mismo modo, el profesor de Obstetricia y Ginecología en el University College London (Reino Unido), Dimitrios Siassakos, ha defendido que «lo que importa» en el diagnóstico del autismo es el historial familiar y no el uso de paracetamol. «Centrarse indebidamente en el paracetamol podría impedir que las familias utilicen uno de los medicamentos más seguros para el embarazo cuando lo necesitan», ha añadido.

LEUCOVORINA COMO TRATAMIENTO

Además, según The Washington Post, el anuncio de las autoridades federales de salud de Estados Unidos se acompañará de la recomendación de un fármaco llamado leucovorina como tratamiento contra el autismo. Para Botha, todavía se necesita más investigación.

«Se necesita más evidencia sobre el efecto de la leucovorina y los rasgos autistas fundamentales antes de poder extraer conclusiones significativas. Las pruebas disponibles en este momento son excepcionalmente provisionales y no se consideran sólidas. Del mismo modo, aunque los medicamentos pueden ayudar en aspectos muy específicos, no existe ningún medicamento o tratamiento que cure o elimine activamente el autismo, aunque puede ajustar el comportamiento o reducir los síntomas concurrentes que contribuyen al malestar de las personas autistas», ha indicado Botha.

Tras ello, la experta ha detallado que el autismo es una discapacidad hereditaria de por vida cuya causa principal es muy probable que sea genética, expresada a través de una amplia gama de genes. «Del mismo modo, las personas autistas son excepcionalmente heterogéneas, por lo que cualquier tratamiento o medicamento para rasgos específicos probablemente funcione para manifestaciones muy específicas de rasgos autistas, en contextos muy particulares. Las afirmaciones generales sobre curas o tratamientos no suelen ser precisas, útiles ni éticas», ha agregado.

Nota del editor de Al Día: El nombre correcto en este momento de la afección a la que se refiere la noticia es Trastorno del Espectro Autista (TEA).

22 septiembre 2025 | Fuente: Europa Press | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

abr

16

Las autoridades de Estados Unidos están realizando un estudio a gran escala para determinar las causas de la «epidemia» de autismo y el resultado se divulgará en los próximos meses, anunció el jueves el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. «Hemos puesto en marcha un esfuerzo masivo de pruebas e investigación que involucrará a cientos de científicos de todo el mundo», dijo Kennedy en una reunión televisada del gabinete presidida por el presidente Donald Trump.

Las autoridades de Estados Unidos están realizando un estudio a gran escala para determinar las causas de la «epidemia» de autismo y el resultado se divulgará en los próximos meses, anunció el jueves el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. «Hemos puesto en marcha un esfuerzo masivo de pruebas e investigación que involucrará a cientos de científicos de todo el mundo», dijo Kennedy en una reunión televisada del gabinete presidida por el presidente Donald Trump.

«Para septiembre sabremos qué ha causado la epidemia de autismo. Y podremos eliminar esas exposiciones», agregó. Kennedy afirmó que la prevalencia del autismo ha aumentado drásticamente en las últimas décadas.

«Las tasas de autismo han aumentado, según nuestras cifras más recientes, creemos que serán de uno por cada 31, en comparación con uno por cada 10 000 cuando yo era niño», declaró, sin ofrecer más detalles ni citar la fuente de las cifras. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estiman actualmente que la tasa de autismo infantil en Estados Unidos es de uno por 36. «Esa es una estadística horrible y tiene que haber algo artificial que esté causando esto», comentó Trump.

En otra época, célebre abogado ambientalista que acusaba de traidores a quienes negaban el cambio climático, en las últimas dos décadas Kennedy ha promovido teorías conspirativas que vinculan las vacunas infantiles con el autismo e incluso cuestionan si los gérmenes causan estas enfermedades.

11 abril 2025 | Fuente: AFP | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | Noticia

feb

14

Los ‘dientes de leche’ como fábrica de células neuronales para el diseño de terapias personalizadas dirigidas a niños que sufren enfermedades raras relacionadas con el sistema nervioso, como pueden ser el autismo, las leucodistrofias o el síndrome de Rett.

Los ‘dientes de leche’ como fábrica de células neuronales para el diseño de terapias personalizadas dirigidas a niños que sufren enfermedades raras relacionadas con el sistema nervioso, como pueden ser el autismo, las leucodistrofias o el síndrome de Rett.

Este es uno de los últimos descubrimientos de un grupo de científicos liderados por Salvador Martínez, del Instituto de Neurociencias de Alicante (IN), centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), que ha observado las posibilidades para la generación de neuronas a partir de las células madre la cresta neural que se hallan dentro de la pulpa dental de los ‘dientes de leche’.

‘El diente de leche nos permite extraer fácilmente células que pueden convertirse en neuronas de los niños que tienen una enfermedad rara.

Es un modelo celular que sirve para conocer mejor los mecanismos de la alteración en un modelo humano, y determinar qué fármacos o tratamientos que pueden mejorar el funcionamiento de estas células, y por lo tanto mejorar la función cerebral en estas enfermedades’, ha explicado a EFE Martínez.

Una de las grandes ventajas de los dientes de leche es que estos llegan a los investigadores cuando son desechados por la naturaleza de forma natural, en el cambio de las piezas antes de la adolescencia, es decir mediante un proceso ‘nada invasivo’.

Las células se extraen de forma sencilla y son utilizables ‘in vitro’ (en cultivos celulares) evitando la penosa opción alternativa de una biopsia de tejido subcutáneo en pacientes muy jóvenes, según el científico, que lleva unos cinco años en esta investigación y quien ha incidido en que ‘los dientes de leche son una fuente para un modelo celular de neuronas fácilmente obtenible y manejable’.

De esta forma, los científicos pueden trabajar y crear neuronas humanas con la enfermedad para estudiar y operar con ellas en placas de cultivo y, de una forma relativamente fácil y barata, avanzar en una terapia celular específica para cada caso.

El objetivo es descubrir los mecanismos que subyacen a estas enfermedades genéticas que van asociadas a un gran proceso de neurodegeneración y que están asociadas a la discapacidad intelectual para, a continuación, probar nuevas soluciones. En este trabajo han participado un grupo amplio de investigadores, entre ellos el neuropediatra del hospital de San Juan de Alicante Francisco Carratalá, así como Marta Martínez y Carlos Bueno del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB); y Claudia Pérez, del Instituto de Neurociencias (IN-UMH-CSIC).

Los investigadores se han planteado llevar adelante un proyecto que, con el nombre de ‘Ratoncito Pérez de las enfermedades raras’, consistiría en la creación de un banco de células de dientes de leche con enfermedades raras para facilitar la adquisición de muestras a los investigadores interesados en avanzar en las posibles terapias.

Los ‘dientes de leche’ suelen caerse entre los 5 y 11 años de edad mediante una extracción espontánea y natural, pero para que puedan ser aprovechados para la ciencia es necesario que la familia del menor ya diagnosticado de una enfermedad rara esté prevenido y actúe con rapidez.

De esta forma, deben tratar de evitar que la pieza se seque, para lo cual hay que recogerla en poco tiempo para o bien llevarla al laboratorio en pocas horas o bien conservarla en frío (en la nevera) hasta tres días en una bolsita con la propia saliva del menor.

11 de febrero 2024| Fuente: EFE| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A

ene

24

Casi un 40 por ciento de los niños pequeños diagnosticados con autismo ya no cumplen con las características de ese diagnóstico a los 6 años, muestra una investigación reciente

Casi un 40 por ciento de los niños pequeños diagnosticados con autismo ya no cumplen con las características de ese diagnóstico a los 6 años, muestra una investigación reciente

Los investigadores señalan el hecho de que el trastorno puede variar ampliamente en gravedad, y las intervenciones más tempranas parecen estar ayudando

Pero un experto anotó que incluso si un niño ya no es diagnosticado con autismo no significa que no tenga otras necesidades que requieran apoyo

No todos los niños diagnosticados con autismo en la niñez siguen teniendo ese diagnóstico una vez que llegan a la escuela primaria, muestra un estudio reciente.

Si bien algunas investigaciones anteriores han sugerido que esto podría ser cierto, la nueva investigación lo respalda, encontrando que un gran porcentaje, alrededor del 37 por ciento, de estos niños pequeños ya no cumplían con los criterios para la afección a la edad de 6 años.

«Creo que lo que esto muestra es la importancia de seguir haciendo un seguimiento del desarrollo de todos los niños con un diagnóstico joven de TEA [trastorno del espectro autista]», señaló la autora principal del estudio, la Dra. Elizabeth Harstad, pediatra del desarrollo del Hospital Pediátrico de Boston. «No quiero que estos hallazgos impliquen que perder el diagnóstico es el mejor resultado. Los niños pueden tener una variedad de resultados maravillosos, ya sea que tengan o no el diagnóstico».

Harstad quería estudiar los rangos de resultados para los niños después de ver ejemplos de esto en su propia práctica y en otras investigaciones.

El hecho de que más de un tercio de los niños con un diagnóstico temprano de autismo no cumplan con ese criterio no significa que los niños tengan un funcionamiento normal. Algunos niños podrían tener dificultades continuas con el lenguaje o la comunicación, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o puntuaciones de CI más bajas, dijo Harstad.

El estudio también encontró que los niños con niveles más bajos de habilidades adaptativas para actividades cotidianas como la comunicación, la toma de decisiones y el autocuidado tenían más probabilidades de que el autismo persistiera.

Los niños del estudio recibieron un diagnóstico entre los 12 y los 36 meses de edad, y recibieron intervenciones basadas en la comunidad.

Luego se sometieron a una evaluación diagnóstica de investigación a los 5 a 7 años, entre agosto de 2018 y enero de 2022.

«Parece que puede haber un punto de inflexión. Otros investigadores han sugerido un punto de inflexión alrededor de los 6 años, en el que los niños ya no tienen los síntomas», dijo Harstad.

Aunque Harstad dijo que una crítica podría ser que estos niños fueron diagnosticados erróneamente inicialmente, los diagnósticos en esta investigación fueron realizados por 44 combinaciones diferentes de un pediatra conductual del desarrollo y un psicólogo, no por un único proveedor o incluso por un pequeño grupo de proveedores. Las evaluaciones incluyeron la medida estándar de oro, el Programa de Observación de Diagnóstico de Autismo.

«Creo que nuestros hallazgos sugieren que tal vez cuando los criterios conductuales para el TEA se aplican a una edad tan temprana, están capturando a los niños con una amplia gama de funciones que tendrán una gama aún más amplia de trayectorias», dijo Harstad.

Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 2 de octubre de la revista JAMA Pediatrics.

Referencia: Harstad E, Hanson E, Brewster SJ, DePilis R, Milliken AL, Aberbach G, et al. Persistence of Autism Spectrum Disorder From Early Childhood Through School Age. JAMA Pediatr[Internet]. 2023[citado 23 ene 2024];177(11):1197–1205. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.4003

19 enero 2024│Fuente: HealthDay│ Tomado de │ Noticias de Salud