ago

20

Científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (Nueva York) han identificado una nueva clase de ARN empaquetados en partículas diminutas conocidas como vesículas extracelulares (VE) que podrían revolucionar la forma en que se diagnostican el cáncer y otras enfermedades.

Científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (Nueva York) han identificado una nueva clase de ARN empaquetados en partículas diminutas conocidas como vesículas extracelulares (VE) que podrían revolucionar la forma en que se diagnostican el cáncer y otras enfermedades.

En su investigación, publicada en Journal of Extracellular Vesicles, el equipo descubrió que estas moléculas sufren cambios cuando hay cáncer, lo que sugiere su potencial como biomarcadores para detectar el cáncer de próstata o como objetivos para la terapia.

El equipo de investigación denominó a estas moléculas de ARN «EV-UGR» (abreviatura de regiones genómicas no anotadas asociadas a vesículas extracelulares) tras descubrirlas en la sangre y la orina de pacientes con cáncer de próstata. Las UGR suelen denominarse la «materia oscura» del genoma humano. Se cree que son cruciales para controlar cómo se activan y desactivan los genes y cómo se traducen las instrucciones genéticas en proteínas.

Las vesículas extracelulares y los exosomas son nanopartículas diminutas, aproximadamente 1 000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, secretadas por todas las células en fluidos biológicos como la sangre y la orina. Se sabe que estas nanopartículas transportan material genético, que está protegido del entorno externo.

«Hasta ahora, la ‘materia oscura’ del ARN asociada con las vesículas extracelulares y los exosomas ha sido ignorada en gran medida. Mi equipo quería explorar si los EV-UGR podrían ser valiosos para el seguimiento de la enfermedad. Hicimos un seguimiento de pacientes con cáncer de próstata antes y después de la cirugía de cáncer de próstata y nos sorprendió descubrir que la expresión del ARN EV-UGR cambiaba después de la cirugía. Este es, hasta donde sabemos, el primer estudio que detalla estas moléculas de ARN de ‘materia oscura’, EV-UGR, con un detalle sin precedentes en el contexto del cáncer de próstata», dice el profesor adjunto de patología, medicina molecular y celular, y miembro del Icahn Genomics Institute, el doctor Navneet Dogra, autor principal del estudio.

«Nuestros hallazgos indican que los EV-UGR sanguíneos experimentan cambios en presencia de cáncer, lo que sugiere un enfoque menos invasivo para diagnosticar el cáncer de próstata a través de biopsias líquidas simples, eliminando potencialmente la necesidad de procedimientos de biopsia más complejos, dolorosos y propensos a infecciones», añade.

«El cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea que, a menudo, requiere únicamente un seguimiento activo en lugar de tratamiento. Nuestro estudio utiliza nuevas moléculas de ARN asociadas a vesículas extracelulares como herramienta de diagnóstico. Esta tecnología tiene un potencial significativo para un diagnóstico menos invasivo y una biopsia líquida en el futuro cercano», afirma el doctor Ash Tewari, coautor y profesor y director del Departamento de Urología Milton y Carroll Petrie en Icahn Mount Sinai.

Como parte de la investigación, los científicos utilizaron la secuenciación de ARN pequeño de última generación para analizar rápidamente tejidos y fluidos humanos. Además, desarrollaron una prueba de biopsia líquida rentable y crearon herramientas para aislar EV diminutas de la sangre y la orina. Por último, idearon un proceso informático para identificar los nuevos tipos de ARN.

El descubrimiento de los EV-UGR es prometedor para el diagnóstico no invasivo no solo del cáncer de próstata, sino también de otras enfermedades. A continuación, los investigadores planean validar sus hallazgos mediante rigurosos ensayos clínicos aleatorios, que implicarán probar el nuevo enfoque a una escala más amplia para confirmar su eficacia.

«Este es un logro significativo y oportuno. El impacto potencial de esta investigación es enorme y promete un futuro en el que el diagnóstico de enfermedades como el cáncer de próstata se pueda realizar de forma rápida y menos invasiva. Este avance podría revolucionar la atención al reducir el tiempo y las molestias asociadas con los procedimientos de diagnóstico actuales, lo que podría conducir a una detección más temprana y a estrategias de tratamiento más efectivas, mejorando en última instancia los resultados y la calidad de vida de los pacientes», afirma Carlos Cordon-Cardo, coautor, profesor de patología Irene Heinz Given y John LaPorte Given.

19 agosto 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

16

Hay personas que dicen haber notado un bajón repentino con cierta edad, una sensación de que todo el cuerpo se deteriora a la vez. Ahora, un nuevo estudio encuentra una posible explicación científica: muchas de nuestras moléculas y microorganismos aumentan o disminuyen drásticamente alrededor de los 40 y los 60 años.

Hay personas que dicen haber notado un bajón repentino con cierta edad, una sensación de que todo el cuerpo se deteriora a la vez. Ahora, un nuevo estudio encuentra una posible explicación científica: muchas de nuestras moléculas y microorganismos aumentan o disminuyen drásticamente alrededor de los 40 y los 60 años.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores evaluaron miles de moléculas diferentes en personas de 25 a 75 años, así como sus microbiomas -bacterias, virus y hongos que viven en el interior del organismo y en la piel-, y descubrieron que su abundancia -la de la mayoría- no cambia de forma gradual y cronológica.

Se experimentan, por el contrario, dos períodos de cambios rápidos a lo largo de la vida, de promedio alrededor de los 44 y los 60 años, afirman científicos de la Universidad de Stanford que publican su estudio en la revista Nature Aging.

«No solo cambiamos gradualmente con el paso del tiempo, sino que se producen cambios realmente drásticos. Resulta que a mediados de los 40 es un momento de cambios drásticos, al igual que a principios de los 60″, indica Michael Snyder, para quien es probable que esto repercutan en la salud.

El número de moléculas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares mostró cambios significativos en ambos momentos, y las relacionadas con la función inmunitaria cambiaron en personas de 60 años, señala un comunicado de Stanford Medicine.

Datos de 108 personas

Los científicos utilizaron datos de 108 personas a las que siguieron para comprender mejor la biología del envejecimiento. Entre otros, constataron cuatro ageotipos distintos -patrones de envejecimiento-, que muestran que los riñones, el hígado, el metabolismo y el sistema inmunitario envejecen a ritmos diferentes en cada persona.

Analizaron muestras biológicas cada pocos meses a lo largo de varios años y rastrearon miles de moléculas diferentes, incluidos ARN, proteínas y metabolitos, así como cambios en los microbiomas de los participantes.

Sorprenden los cambios a los 40

El gran número de cambios a mediados de los 40 fue algo «sorprendente». Al principio, los científicos supusieron que la menopausia o la perimenopausia provocaban grandes cambios en las mujeres, lo que sesgaba todo el grupo, pero cuando dividieron el grupo de estudio por sexos, descubrieron que el cambio también se producía en los hombres de alrededor de 40 años.

«Esto sugiere que, si bien la menopausia o la perimenopausia pueden contribuir a los cambios observados en mujeres de unos 40 años, es probable que haya otros factores más significativos que influyan en estos, tanto en hombres como en mujeres. Identificar y estudiar estos factores debería ser una prioridad», afirma Xiaotao Shen, ahora en la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur.

En las personas de 40 años, se observaron cambios significativos en el número de moléculas relacionadas con el metabolismo del alcohol, la cafeína y los lípidos, las enfermedades cardiovasculares, y la piel y los músculos.

En las de 60 años, los cambios estaban vinculados con el metabolismo de los hidratos de carbono y la cafeína, la regulación inmunitaria, la función renal, las enfermedades cardiovasculares y la piel y los músculos.

Según Snyder, es posible que algunos de estos cambios estén relacionados con el estilo de vida o con factores conductuales, en lugar de obedecer a factores biológicos. Por ejemplo, la disfunción del metabolismo del alcohol podría deberse a un aumento de su consumo a mediados de los 40, un período de la vida que suele ser estresante, dice.

El equipo tiene previsto estudiar las causas de estos cambios. Pero, sean cuales sean, se constata la necesidad de prestar atención a la salud especialmente entre los 40 y 60 años, advierten los autores Por ejemplo, aumentando el ejercicio para proteger el corazón y mantener la masa muscular o disminuyendo el consumo de alcohol a los 40, ya que la capacidad de metabolizarlo se ralentiza.

15 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

12

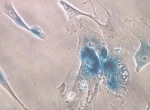

Treinta y dos científicos que lideran en varios países el estudio de la senescencia (proceso biológico ligado al envejecimiento) de las células han consensuado los biomarcadores mínimos para identificar la célula senescente in vivo.

Treinta y dos científicos que lideran en varios países el estudio de la senescencia (proceso biológico ligado al envejecimiento) de las células han consensuado los biomarcadores mínimos para identificar la célula senescente in vivo.

Entre esos científicos está el investigador del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) Juan Carlos Acosta, cuyo centro ha informado en nota de prensa de este acuerdo mundial, que se ha recogido en una guía que publica la revista científica Cell.

El acuerdo se fraguó en una reunión en Viena, centrada en generar una guía para la correcta identificación de esas células en numerosos procesos en donde tienen un papel importante, como es en el envejecimiento, o en diversas enfermedades asociadas (cáncer, fibrosis pulmonar, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, así como procesos infecciosos como la covid).

Juan Carlos Acosta asegura que la guía permitirá «poner un poco de coherencia y sentido a cómo identificar células senescentes en tejidos vivos» y así reunir toda la información que se tiene hasta ahora y todos los marcadores reconocidos «como consistentes» para estar en esa publicación.

«Desde los años 2000 se hicieron experimentos en ratón en los que se eliminaban selectivamente células senescentes, demostrándose que, con su eliminación, el ratón envejecía con mejor salud, o sea, con menos achaques asociados a envejecer. Eso es lo que ha hecho que la industria farmacéutica se haya interesado mucho por este fenómeno», ha asegurado Acosta.

Y ha añadido que se está intentando generar fármacos que eliminen de forma selectiva esas células (medicamentos senolíticos) y que, incluso, haya «una posibilidad de traslación terapéutica de todos estos conocimientos».

La célula senescente es la que ha sufrido un proceso de envejecimiento prematuro por un daño irreparable, lo que hace, según el investigador del IBBTEC, que se conviertan «en células peligrosas».

Asegura que «si el sistema inmunitario no es capaz de ver y eliminar células senescentes, estas producen daños en los tejidos en donde residen, causando enfermedades asociadas al envejecimiento».

08 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

9

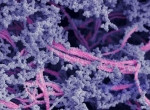

El veneno del diminuto falso escorpión (Chelifer cancroides) contiene moléculas con un fuerte efecto contra los llamados gérmenes de hospital y puede ayudar a combatir enfermedades infecciosas.

El veneno del diminuto falso escorpión (Chelifer cancroides) contiene moléculas con un fuerte efecto contra los llamados gérmenes de hospital y puede ayudar a combatir enfermedades infecciosas.

De tan solo unos milímetros de longitud, es el miembro más conocido de los pseudoescorpiones, un orden de arácnidos, en Europa Central. Son depredadores de ácaros y chinches. A veces aparecen entre los libros viejos o entre montones de papeles polvorientos, razón por la que se les conoce también como escorpiones de los libros. En estas condiciones resulta ser un buen aliado, pues se alimenta principalmente de los llamados piojos de los libros.

A pesar de que representan un grupo diverso de arácnidos con alrededor de 3 000 especies en todo el mundo, los pseudoescorpiones, a diferencia de los escorpiones, son poco conocidos y apenas se han investigado como animales venenosos. Se parecen a sus parientes de mayor tamaño con sus garras largas en comparación con sus cuerpos, aunque su abdomen no está dividido ni tiene un aguijón venenoso.

Sin embargo, su pequeño tamaño, de entre 1 y 7 milímetros, dificulta el análisis de su veneno, que inyectan en sus presas a través de las glándulas venenosas de sus garras.

Un equipo de investigadores del Centro LOEWE de Genómica Traslacional de la Biodiversidad (LOEWE-TBG) y otras instituciones ha conseguido por primera vez reproducir artificialmente todos los miembros conocidos de una familia de toxinas del escorpión de los libros (Chelifer cancroides) e investigar su actividad.

Los científicos descubrieron una actividad sorprendentemente fuerte contra un conocido germen hospitalario llamado Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA). Los estafilococos son bacterias comunes que colonizan la piel y las membranas mucosas.

Lo que hace especiales a las variantes de MRSA es que son resistentes al antibiótico meticilina y, por lo tanto, causan infecciones difíciles de tratar en humanos, incluso después de una cirugía.

La familia de toxinas analizadas se había descubierto recientemente en un estudio previo que descifró el cóctel de veneno del escorpión de los libros y se denominó «checacinas». Para averiguar de forma rápida y eficaz el modo de acción de esta clase de toxinas hasta ahora desconocida, diferentes grupos de trabajo del Centro LOEWE TBG probaron en paralelo la actividad de las toxinas contra la formación de tumores, las bacterias y la inflamación.

El estudio se ha publicado en la revista iScience.

Sin embargo, antes de que sea posible una aplicación farmacológica, hay que superar otros obstáculos. «Nuestros datos muestran que las checacinas también tienen, por desgracia, cierta toxicidad para las células humanas y podrían provocar reacciones inflamatorias por sí mismas.

«Por ello, todavía tenemos que optimizar su estructura y, por tanto, su efecto mediante procesos biotecnológicos, como ocurre con otras sustancias activas», explica el coautor principal del estudio, el Dr. Pelin Erkoc, científico de TBG que trabajó en el Instituto de Biología Farmacéutica de la Universidad Goethe de Frankfurt durante los análisis.

«Sin embargo, el potencial de estos compuestos ya está claro. Se prevé que las infecciones resistentes a los antibióticos podrían convertirse en la principal causa de muerte relacionada con enfermedades en todo el mundo en las próximas décadas. «Por eso es importante buscar nuevas soluciones con ideas inusuales», añade el Dr. Michael Marner, investigador postdoctoral en el Fraunhofer IME-BR y coautor del estudio.

«Los venenos animales son un verdadero tesoro de posibles candidatos a fármacos, pero hasta ahora solo se han investigado una pequeña parte», subraya el líder del estudio, el Dr. Tim Lüddecke, jefe del grupo de investigación junior Animal Venómica en el Fraunhofer IME-BR y la Universidad Justus Liebig de Giessen y miembro del Centro LOEWE TBG.

07 agosto 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

7

La falta de ejercicio entre los adultos y sobre todo en los adolescentes es un problema de salud global, pero es que a la hora de hacer ejercicio surgen innumerables tentaciones que tratan de impedirlo. Pero ¿cómo decide nuestro cerebro si hacer ejercicio o no?

La falta de ejercicio entre los adultos y sobre todo en los adolescentes es un problema de salud global, pero es que a la hora de hacer ejercicio surgen innumerables tentaciones que tratan de impedirlo. Pero ¿cómo decide nuestro cerebro si hacer ejercicio o no?

Un experimento hecho con ratones ha develado que la decisión está mediada por una sustancia química cerebral llamada orexina y por las neuronas que la producen, un hallazgo que si se traslada a los humanos podría ayudar a desarrollar estrategias para fomentar la actividad física en las personas.

Los resultados del experimento, realizado por investigadores de la ETH de Zúrich (Suiza), son importantes porque, según la Organización Mundial de la Salud, el 80 % de los adolescentes y el 27 % de los adultos no hace suficiente ejercicio, mientras la obesidad crece a un ritmo alarmante en la población.

«A pesar de estos datos, muchas personas consiguen resistirse a las tentaciones constantemente presentes y hacer suficiente ejercicio», afirma Denis Burdakov, catedrático de Neurociencia de la ETH de Zúrich.

Orexina, un mensajero químico

La orexina es una de las más de cien sustancias mensajeras activas en el cerebro, como la serotonina o la dopamina, pero fue descubierta relativamente tarde, hace unos 25 años. Los científicos están aclarando ahora sus funciones.

La dopamina es una sustancia clave para la motivación personal. «Nuestro cerebro libera dopamina tanto cuando comemos como cuando hacemos ejercicio, pero no explica por qué elegimos una cosa en lugar de la otra», dice Burdakov.

Para averiguarlo, el equipo ideó un experimento en el que los ratones podían elegir libremente entre ocho opciones diferentes en pruebas de diez minutos.

Entre ellas había una rueda en la que podían correr y una «barra de batidos» en la que podían disfrutar de un batido estándar con sabor a fresa.

En el experimento, utilizaron dos grupos de ratones: uno con ratones normales y otro a los que se les había bloqueado el sistema de orexina.

Los ratones con un sistema de orexina intacto pasaron el doble de tiempo en la rueda de correr y la mitad en la barra de batidos que los ratones cuyo sistema de orexina había sido bloqueado.

El comportamiento de los dos grupos no difirió en los experimentos en los que los científicos sólo ofrecieron a los ratones la rueda de correr o el batido. «Esto significa que la función principal del sistema de la orexina no es controlar cuánto se mueven los ratones o cuánto comen», afirma Burdakov.

«Más bien, parece fundamental para tomar la decisión entre una y otra, cuando ambas opciones están disponibles». Sin orexina, la decisión se decantaba claramente por el batido, y los ratones renunciaban a hacer ejercicio en favor de comer, aclara el estudio.

Los investigadores de la ETH de Zúrich esperan verificar estos resultados en humanos, dado que las funciones cerebrales implicadas son prácticamente las mismas en ambas especies.

«Si comprendemos cómo arbitra el cerebro entre el consumo de alimentos y la actividad física, podremos desarrollar estrategias más eficaces para hacer frente a la epidemia mundial de obesidad y los trastornos metabólicos relacionados», afirma Daria Peleg-Raibstein, investigadora en la ETH de Zúrich y coautora del estudio.

06 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

7

Un equipo científico ha desarrollado un nuevo material bioactivo que regenera con éxito el cartílago en las articulaciones de la rodilla de un modelo animal de gran tamaño, una oveja.

Un equipo científico ha desarrollado un nuevo material bioactivo que regenera con éxito el cartílago en las articulaciones de la rodilla de un modelo animal de gran tamaño, una oveja.

Aunque parece una sustancia gomosa, el biomaterial es en realidad una compleja red de componentes moleculares que actúan conjuntamente para imitar el entorno natural del cartílago en el organismo.

Los detalles se publican en la revista PNAS, en un artículo liderado por investigadores de las universidades Northwestern y Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Los científicos, en sus experimentos, aplicaron el material al cartílago dañado de las rodillas de los animales y en solo seis meses observaron indicios de reparación mejorada, incluido el crecimiento de nuevo cartílago que contenía biopolímeros naturales (colágeno tipo II y proteoglicanos), que permiten una resistencia mecánica sin dolor en las articulaciones.

Estos afirman que, con más trabajo, el nuevo material podría utilizarse algún día para evitar las operaciones de prótesis completas de rodilla, tratar enfermedades degenerativas como la artrosis y reparar lesiones deportivas como la rotura del ligamento cruzado anterior.

El cartílago es un componente esencial de las articulaciones y cuando se daña o se rompe con el tiempo puede tener un gran impacto en la salud general y la movilidad de las personas, explica Samuel I. Stupp, de Northwestern.

El problema es que, en humanos adultos, este no tiene una capacidad inherente para curarse. «Nuestra nueva terapia puede inducir la reparación en un tejido que no se regenera de forma natural», afirma.

El nuevo biomaterial consta de dos componentes: un péptido bioactivo que se une al factor de crecimiento transformante beta-1 (TGFb-1) -una proteína esencial para el crecimiento y mantenimiento del cartílago- y ácido hialurónico modificado, un polisacárido natural presente en el cartílago y en el líquido sinovial lubricante de las articulaciones.

El equipo integró el péptido bioactivo y partículas de ácido hialurónico modificadas químicamente para impulsar la autoorganización de fibras a nanoescala en haces que imitan la arquitectura natural del cartílago.

El objetivo, crear un andamio ‘atractivo’ para que las células del propio organismo regeneren el tejido cartilaginoso (mediante señales en las fibras a nanoescala, el material estimula la reparación del cartílago por las células que pueblan el andamio).

Para evaluar la eficacia del material, los investigadores lo probaron en ovejas con defectos cartilaginosos en la articulación de la rodilla, una unión compleja de las extremidades posteriores similar a la rodilla humana y que es increíblemente difícil de regenerar.

Este trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Mark Markel, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El equipo inyectó el material espeso y pastoso en defectos del cartílago, donde se transformó en una matriz gomosa. No solo crecía nuevo cartílago para rellenar el defecto a medida que se degradaba, sino que el tejido reparado era sistemáticamente de mayor calidad que el de control, aseguran los científicos.

El tratamiento estándar actual es la cirugía de microfracturas y su principal problema es que suele dar lugar a la formación de fibrocartílago -el mismo que hay en las orejas- en lugar de cartílago hialino, el necesario para tener articulaciones funcionales, dice Stupp.

«Al regenerar el cartílago hialino, nuestro método debería ser más resistente al desgaste, solucionando el problema de la escasa movilidad y el dolor articular a largo plazo y evitando también la necesidad de reconstruir las articulaciones con grandes piezas», concluye.

05 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia