sep

2

ditiDirectivos del Hospital «Reina Isabel» de Barbados anunciaron hoy importante inversión en tecnología digital para mejorar la atención médica.

ditiDirectivos del Hospital «Reina Isabel» de Barbados anunciaron hoy importante inversión en tecnología digital para mejorar la atención médica.

Alice Greenidge, jefa de operaciones del centro médico afirmó que la integración de la tecnología de avanzada a los servicios de telesalud implicará una renovación total de la informática incluyendo la telemedicina.

Enfatizó en el impacto en la atención al paciente pues permitirá monitorear a distancia a operados de cirugías complejas o con enfermedades crónicas.

Es de esperar insitió, que este enfoque reduzca la necesidad de visitas frecuentes al consultorio, y permita intervenciones médicas más oportunas.

«Así como los cajeros automáticos revolucionaron el acceso al efectivo, las actualizaciones digitales del hospital transformarán la gestión de la atención al paciente que podrán monitorear su historial médico desde el celular» concluyó.

El Hospital Reina Isabel celebra su 60 aniversario en noviembre, es el mayor y único centro médico del país de atención primaria y cuidados intensivos, tiene la condición de entidad universitaria y cuenta en la actualidad con 519 camas.

29 agosto 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de |Noticia

ago

20

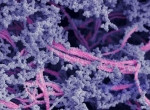

Científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (Nueva York) han identificado una nueva clase de ARN empaquetados en partículas diminutas conocidas como vesículas extracelulares (VE) que podrían revolucionar la forma en que se diagnostican el cáncer y otras enfermedades.

Científicos de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí (Nueva York) han identificado una nueva clase de ARN empaquetados en partículas diminutas conocidas como vesículas extracelulares (VE) que podrían revolucionar la forma en que se diagnostican el cáncer y otras enfermedades.

En su investigación, publicada en Journal of Extracellular Vesicles, el equipo descubrió que estas moléculas sufren cambios cuando hay cáncer, lo que sugiere su potencial como biomarcadores para detectar el cáncer de próstata o como objetivos para la terapia.

El equipo de investigación denominó a estas moléculas de ARN «EV-UGR» (abreviatura de regiones genómicas no anotadas asociadas a vesículas extracelulares) tras descubrirlas en la sangre y la orina de pacientes con cáncer de próstata. Las UGR suelen denominarse la «materia oscura» del genoma humano. Se cree que son cruciales para controlar cómo se activan y desactivan los genes y cómo se traducen las instrucciones genéticas en proteínas.

Las vesículas extracelulares y los exosomas son nanopartículas diminutas, aproximadamente 1 000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, secretadas por todas las células en fluidos biológicos como la sangre y la orina. Se sabe que estas nanopartículas transportan material genético, que está protegido del entorno externo.

«Hasta ahora, la ‘materia oscura’ del ARN asociada con las vesículas extracelulares y los exosomas ha sido ignorada en gran medida. Mi equipo quería explorar si los EV-UGR podrían ser valiosos para el seguimiento de la enfermedad. Hicimos un seguimiento de pacientes con cáncer de próstata antes y después de la cirugía de cáncer de próstata y nos sorprendió descubrir que la expresión del ARN EV-UGR cambiaba después de la cirugía. Este es, hasta donde sabemos, el primer estudio que detalla estas moléculas de ARN de ‘materia oscura’, EV-UGR, con un detalle sin precedentes en el contexto del cáncer de próstata», dice el profesor adjunto de patología, medicina molecular y celular, y miembro del Icahn Genomics Institute, el doctor Navneet Dogra, autor principal del estudio.

«Nuestros hallazgos indican que los EV-UGR sanguíneos experimentan cambios en presencia de cáncer, lo que sugiere un enfoque menos invasivo para diagnosticar el cáncer de próstata a través de biopsias líquidas simples, eliminando potencialmente la necesidad de procedimientos de biopsia más complejos, dolorosos y propensos a infecciones», añade.

«El cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea que, a menudo, requiere únicamente un seguimiento activo en lugar de tratamiento. Nuestro estudio utiliza nuevas moléculas de ARN asociadas a vesículas extracelulares como herramienta de diagnóstico. Esta tecnología tiene un potencial significativo para un diagnóstico menos invasivo y una biopsia líquida en el futuro cercano», afirma el doctor Ash Tewari, coautor y profesor y director del Departamento de Urología Milton y Carroll Petrie en Icahn Mount Sinai.

Como parte de la investigación, los científicos utilizaron la secuenciación de ARN pequeño de última generación para analizar rápidamente tejidos y fluidos humanos. Además, desarrollaron una prueba de biopsia líquida rentable y crearon herramientas para aislar EV diminutas de la sangre y la orina. Por último, idearon un proceso informático para identificar los nuevos tipos de ARN.

El descubrimiento de los EV-UGR es prometedor para el diagnóstico no invasivo no solo del cáncer de próstata, sino también de otras enfermedades. A continuación, los investigadores planean validar sus hallazgos mediante rigurosos ensayos clínicos aleatorios, que implicarán probar el nuevo enfoque a una escala más amplia para confirmar su eficacia.

«Este es un logro significativo y oportuno. El impacto potencial de esta investigación es enorme y promete un futuro en el que el diagnóstico de enfermedades como el cáncer de próstata se pueda realizar de forma rápida y menos invasiva. Este avance podría revolucionar la atención al reducir el tiempo y las molestias asociadas con los procedimientos de diagnóstico actuales, lo que podría conducir a una detección más temprana y a estrategias de tratamiento más efectivas, mejorando en última instancia los resultados y la calidad de vida de los pacientes», afirma Carlos Cordon-Cardo, coautor, profesor de patología Irene Heinz Given y John LaPorte Given.

19 agosto 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

14

Alumnos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú utilizaron inteligencia artificial (IA) para ayudar a los médicos con la documentación, incluida la expedición de partes de baja a pacientes, informó hoy la agencia Sputnik.

Alumnos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú utilizaron inteligencia artificial (IA) para ayudar a los médicos con la documentación, incluida la expedición de partes de baja a pacientes, informó hoy la agencia Sputnik.

Al reconocer la voz del médico en tiempo real, el asistente de IA MeMo: Meeting Moments no solo genera el registro de la consulta, sino que también hace el trámite médico, incluida la historia clínica, las derivaciones y las recetas, precisó la nota.

Además, la inteligencia artificial podrá convertir voz en texto en tiempo real y generar dictámenes, llenando los formularios correspondientes. Según las previsiones, el uso de la IA «aumentará en 20 % el número de pacientes atendidos durante la jornada».

Los autores del proyecto, que cuentan con un subsidio público de 1,2 millones de rublos, sostienen que la automatización no entraña el riesgo de violación del secreto médico. En lo que queda de agosto, ellos planean finalizar la localización de su aplicación y someterla a una prueba piloto en una clínica privada de Moscú.

13 agosto 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

7

Un equipo científico ha desarrollado un nuevo material bioactivo que regenera con éxito el cartílago en las articulaciones de la rodilla de un modelo animal de gran tamaño, una oveja.

Un equipo científico ha desarrollado un nuevo material bioactivo que regenera con éxito el cartílago en las articulaciones de la rodilla de un modelo animal de gran tamaño, una oveja.

Aunque parece una sustancia gomosa, el biomaterial es en realidad una compleja red de componentes moleculares que actúan conjuntamente para imitar el entorno natural del cartílago en el organismo.

Los detalles se publican en la revista PNAS, en un artículo liderado por investigadores de las universidades Northwestern y Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Los científicos, en sus experimentos, aplicaron el material al cartílago dañado de las rodillas de los animales y en solo seis meses observaron indicios de reparación mejorada, incluido el crecimiento de nuevo cartílago que contenía biopolímeros naturales (colágeno tipo II y proteoglicanos), que permiten una resistencia mecánica sin dolor en las articulaciones.

Estos afirman que, con más trabajo, el nuevo material podría utilizarse algún día para evitar las operaciones de prótesis completas de rodilla, tratar enfermedades degenerativas como la artrosis y reparar lesiones deportivas como la rotura del ligamento cruzado anterior.

El cartílago es un componente esencial de las articulaciones y cuando se daña o se rompe con el tiempo puede tener un gran impacto en la salud general y la movilidad de las personas, explica Samuel I. Stupp, de Northwestern.

El problema es que, en humanos adultos, este no tiene una capacidad inherente para curarse. «Nuestra nueva terapia puede inducir la reparación en un tejido que no se regenera de forma natural», afirma.

El nuevo biomaterial consta de dos componentes: un péptido bioactivo que se une al factor de crecimiento transformante beta-1 (TGFb-1) -una proteína esencial para el crecimiento y mantenimiento del cartílago- y ácido hialurónico modificado, un polisacárido natural presente en el cartílago y en el líquido sinovial lubricante de las articulaciones.

El equipo integró el péptido bioactivo y partículas de ácido hialurónico modificadas químicamente para impulsar la autoorganización de fibras a nanoescala en haces que imitan la arquitectura natural del cartílago.

El objetivo, crear un andamio ‘atractivo’ para que las células del propio organismo regeneren el tejido cartilaginoso (mediante señales en las fibras a nanoescala, el material estimula la reparación del cartílago por las células que pueblan el andamio).

Para evaluar la eficacia del material, los investigadores lo probaron en ovejas con defectos cartilaginosos en la articulación de la rodilla, una unión compleja de las extremidades posteriores similar a la rodilla humana y que es increíblemente difícil de regenerar.

Este trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Mark Markel, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El equipo inyectó el material espeso y pastoso en defectos del cartílago, donde se transformó en una matriz gomosa. No solo crecía nuevo cartílago para rellenar el defecto a medida que se degradaba, sino que el tejido reparado era sistemáticamente de mayor calidad que el de control, aseguran los científicos.

El tratamiento estándar actual es la cirugía de microfracturas y su principal problema es que suele dar lugar a la formación de fibrocartílago -el mismo que hay en las orejas- en lugar de cartílago hialino, el necesario para tener articulaciones funcionales, dice Stupp.

«Al regenerar el cartílago hialino, nuestro método debería ser más resistente al desgaste, solucionando el problema de la escasa movilidad y el dolor articular a largo plazo y evitando también la necesidad de reconstruir las articulaciones con grandes piezas», concluye.

05 agosto 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

ago

2

Una investigación ha logrado resolver, gracias a técnicas de vanguardia, cómo el organismo es capaz de identificar los daños en el ADN causados por la luz solar, el alcohol y la contaminación para poder luego repararlos, un hallazgo que puede abrir la puerta a mejorar los tratamientos contra el cáncer.

Una investigación ha logrado resolver, gracias a técnicas de vanguardia, cómo el organismo es capaz de identificar los daños en el ADN causados por la luz solar, el alcohol y la contaminación para poder luego repararlos, un hallazgo que puede abrir la puerta a mejorar los tratamientos contra el cáncer.

El trabajo publicado en Nature descifra un «misterio de décadas», según sus responsables del Laboratorio de Ciencias Médicas de Londres y del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, que han desvelado el mecanismo básico por el que uno de los sistemas de reparación del ADN más vitales reconoce los daños e inicia su restauración.

El ADN, el manual de instrucciones de todas las tareas que las células deben realizar, se daña constantemente a lo largo de la vida por factores ambientales como la luz ultravioleta del sol, el consumo de alcohol, el tabaco, la contaminación y la exposición a sustancias químicas, y aunque suele reparase, esto no siempre funciona.

Una de las formas en que el ADN se deteriora es cuando se ‘entrecruza’ (sus dos cadenas quedan pegadas una a la otra), lo que impide que pueda replicarse y expresar genes con normalidad, explica un comunicado del Laboratorio de Ciencias Médicas, que recuerda que la acumulación de daños puede provocar cáncer.

Para este estudio, los investigadores, liderados por David Rueda y Lori Passmore, se centraron en una vía de reparación del ADN conocida como la vía de la anemia de Fanconi, que se identificó hace más de veinte años.

Esta está activa durante toda la vida e identifica los daños y los repara continuamente (las personas con mutaciones que reducen la eficacia de esta vía son mucho más propensas a padecer cáncer).

Aunque las proteínas implicadas en esta vía se descubrieron hace tiempo, seguía siendo «un misterio» cómo identificaban el ADN entrecruzado e iniciaban el proceso de reparación.

El equipo de Lori Passmore en Cambridge había constatado previamente -el trabajo se publicó en 2020- que el complejo proteico llamado FANCD2-FANCI (D2-I), que actúa en uno de los primeros pasos de la vía de la anemia de Fanconi, se adhiere al ADN, iniciando así su reparación.

Sin embargo, quedaba por resolver cómo este complejo reconoce el ADN entrecruzado y por qué está implicado en otros tipos de daño.

Para avanzar en este conocimiento, los investigadores utilizaron una combinación de técnicas de vanguardia para demostrar que el complejo D2-I se desliza a lo largo del ADN, controlando su integridad, y para visualizar cómo reconoce dónde detenerse, permitiendo que las proteínas se muevan y se bloqueen en ese punto para iniciar su restauración.

En concreto, utilizaron una técnica de microscopía de última generación conocida como ‘pinzas ópticas correlacionadas e imagen de fluorescencia’ para explorar cómo ese complejo proteico se desliza a lo largo de una molécula de ADN de doble hélice.

Además, usaron la criomicroscopía electrónica, una potente técnica para visualizar proteínas a nivel molecular y con la que determinaron las estructuras del complejo D2-I.

«Comprender el proceso de reparación del ADN y, lo que es más importante, por qué falla reviste una enorme importancia, ya que el daño en el mismo es un factor clave en muchas enfermedades», resumen los autores, entre ellos el español Pablo Alcón.

Muchos fármacos contra el cáncer provocan un daño celular tan grave que las células cancerosas dejan de dividirse y mueren. En tales casos, las vías de reparación del ADN, un proceso fisiológico tan vital en la vida normal, pueden ser secuestradas por las células cancerosas, que las utilizan para resistir los efectos de los fármacos quimioterapéuticos.

Entender las bases mecánicas del primer paso en la vía de reparación del ADN puede ayudar a que los fármacos contra el cáncer sean más eficaces en el futuro.

31 julio 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

may

13

Una proteína que ayuda a los murciélagos a sobrevivir a enfermedades víricas podría servir de lección para desarrollar nuevos tratamientos antiinflamatorios.

Estudiando la inusual capacidad de los murciélagos para albergar virus sin sufrir enfermedades graves, científicos de la Facultad de Medicina Duke-NUS han descubierto una proteína que podría abrir nuevas estrategias para combatir enfermedades inflamatorias en humanos.

«Los murciélagos han sido objeto de gran atención como posibles reservorios del virus SARS-CoV-2 responsable de la pandemia de COVID-19″, afirma el profesor Wang Lin-Fa, del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes (EID) de Duke-NUS, autor principal del estudio publicado en la revista Cell. «Pero esta capacidad única de albergar y a la vez sobrevivir a infecciones víricas también podría tener un impacto muy positivo en la salud humana si logramos entender y explotar cómo lo consiguen».

La investigación se centra en los complejos multiproteicos llamados inflamasomas, responsables de la inflamación hiperactiva que causa síntomas graves en muchas enfermedades. Los inflamasomas también están implicados en el declive funcional del envejecimiento.

El equipo Duke-NUS descubrió que una proteína murciélago llamada ASC2 tiene una poderosa capacidad para inhibir los inflamasomas, limitando así la inflamación.

«Esto sugiere que la actividad de alto nivel de ASC2 es un mecanismo clave por el que los murciélagos mantienen la inflamación bajo control, con implicaciones para su larga vida y su condición única como reservorio de virus», explicó la Dra. Matae Ahn, primera autora y coautora del estudio, que es investigadora adjunta del Programa EID y del Programa Clínico Académico de Medicina SingHealth Duke-NUS. El Dr. Ahn también es clínico a tiempo completo en el Programa de Residencia de Postgrado Año Uno (PGY1) de SingHealth después de graduarse en Duke-NUS en 2022.

Vivian Chen, coautora del estudio y candidata al doctorado en Duke-NUS, destacó que el equipo había podido demostrar el potencial de explotación de la proteína del murciélago en humanos al demostrar que también podía ser eficaz en ratones*. Explicó: «La expresión de la proteína murciélago en ratones modificados genéticamente amortiguó la inflamación y redujo la gravedad de las enfermedades provocadas por diversos desencadenantes, incluidos los virus».

El examen detallado de la proteína ASC2 identificó cuatro aminoácidos en la molécula que eran clave para que la proteína de murciélago fuera más eficaz para amortiguar la inflamación que su correspondiente proteína humana. Esto aporta información valiosa para el desarrollo de fármacos que puedan imitar el efecto antiinflamatorio de la proteína del murciélago.

El siguiente paso del equipo es investigar el potencial de sus hallazgos para el tratamiento humano. El profesor Wang afirmó: «Hemos solicitado patentes basadas en este trabajo y estamos explorando asociaciones comerciales para el descubrimiento de fármacos. Esperamos desarrollar una nueva clase de fármacos antiinflamatorios para enfermedades humanas causadas por el inflamasoma».

El profesor Wang cree firmemente que es hora de centrarse en los aspectos más prometedores de lo que hace especiales a los murciélagos «para ayudar a combatir las enfermedades humanas del futuro».

El Vicedecano Principal de Investigación de Duke-NUS, el profesor Patrick Casey, comentó sobre el estudio: «Incluso cuando la COVID-19 empieza a alejarse de la atención del público, el profesor Wang y su equipo siguen abriendo nuevos caminos con su investigación básica sobre la biología de los murciélagos, aportando conocimientos únicos que potencialmente pueden reforzar la preparación mundial frente a pandemias. Este es un excelente ejemplo del inmenso valor que la investigación científica básica aporta a la resolución de los grandes retos de la salud pública.»

Mayo 12/2023 (AsiaResearchNews) – Tomado de NewsRoom Copyright 2004 – 2023 Asia Research News.