oct

12

El Premio Nobel de Química 2024 fue otorgado hoy a un trío de científicos estadounidenses que utilizaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas conocidas.

El Premio Nobel de Química 2024 fue otorgado hoy a un trío de científicos estadounidenses que utilizaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas conocidas.

El lauro fue concedido a David Baker por el diseño computacional de proteínas y a Demis Hassabis y John M. Jumper por la predicción de la estructura de esos compuestos.

En su fundamentación, el Comité del Nobel explicó David Baker «logró la hazaña casi imposible de construir tipos de proteínas completamente nuevos», mientras Demis Hassabis y John Jumper «desarrollaron un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años: predecir las estructuras complejas de las proteínas».

Son descubrimientos, con un potencial enorme, puntualizan. La vida no puede existir sin proteínas, el hecho de que ahora podamos predecir las estructuras proteicas y diseñar nuestras propias proteínas es un gran beneficio para la humanidad, señaló la Real Academia Sueca de Ciencias.

El lunes último el Instituto Karolinska anunció el Nobel de Medicina y Fisiología concedido a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica postranscripcional.

Al día siguiente como es habitual en la primera semana de octubre, se dio a conocer el Nobel de Física, esta vez al estadounidense John Hopfield y el canadiense Geoffrey Hinton por sus por descubrimientos e invenciones fundacionales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales.

Instituido en 1901 en homenaje al científico sueco Alfred Nobel, descubridor de la dinamita, distingue a personalidades de las ciencias exactas, fisiología y medicina, así como en literatura y política.

09 octubre 2024|Fuente: Prensa Latina |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

oct

8

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido el ensayo ‘Alinity m MPXV’, de Abbott Molecular, como primer diagnóstico in vitro (IVD) de mpox en su procedimiento de Listado de Uso de Emergencia (EUL, por sus siglas en inglés), un paso importante para mejorar el acceso global a las pruebas de viruela símica (mpox).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido el ensayo ‘Alinity m MPXV’, de Abbott Molecular, como primer diagnóstico in vitro (IVD) de mpox en su procedimiento de Listado de Uso de Emergencia (EUL, por sus siglas en inglés), un paso importante para mejorar el acceso global a las pruebas de viruela símica (mpox).

La aprobación para el uso de emergencia de esta prueba permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico en países que enfrentan brotes de mpox, donde la necesidad de pruebas rápidas y precisas ha aumentado drásticamente. El diagnóstico temprano de mpox permite el tratamiento y la atención oportunos, así como el control del virus.

De ello podrán beneficiarse los países africanos donde, según la OMS, persisten la capacidad limitada para realizar pruebas y las demoras en confirmar los casos de mpox, lo que contribuye a la propagación continua del virus. En 2024, se han notificado más de 30 000 casos sospechosos en toda la región, con las cifras más altas en la República Democrática del Congo, Burundi y Nigeria. Además, la OMS ha señalado que en la República Democrática del Congo solo se han realizado pruebas al 37 % de los casos sospechosos este año.

La presencia del virus de la viruela del simio se confirma mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT), como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional o en tiempo real, como se indica en la Guía provisional de la OMS sobre pruebas diagnósticas para el virus de la viruela del simio (MPXV, por sus siglas en inglés). El tipo de muestra recomendado para la confirmación diagnóstica de la infección por MPXV en casos sospechosos es el material de la lesión.

El ensayo ‘Alinity m MPXV’ es una prueba de PCR en tiempo real que permite la detección del ADN del virus de mpox (clado I/II) en muestras de lesiones cutáneas humanas. Está diseñado específicamente para que lo utilice personal de laboratorio clínico capacitado que sea competente en técnicas de PCR y procedimientos de diagnóstico in vitro. Al detectar el ADN de muestras de erupciones pustulosas o vesiculares, los trabajadores de laboratorio y de la salud pueden confirmar casos sospechosos de mpox de manera eficiente y eficaz.

«Esta primera prueba diagnóstica mpox incluida en el procedimiento de Listado de Uso en Emergencias representa un hito importante en la ampliación de la disponibilidad de pruebas en los países afectados», ha resaltado la subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Yukiko Nakatani.

Hasta el momento, la OMS ha recibido tres solicitudes adicionales para su evaluación en el marco de la autorización de uso de sustancias y se están llevando a cabo conversaciones con otros fabricantes de dispositivos de diagnóstico ‘in vitro’ de mpox para garantizar una gama más amplia de opciones de diagnóstico de calidad garantizada. Esto ayudará a los países que no han aprobado los productos médicos a través de sus propios procesos de aprobación a adquirir las pruebas que se necesitan de manera crítica a través de organismos de las Naciones Unidas y otros socios.

04 octubre 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

oct

7

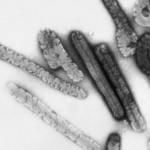

Ruanda iniciará pronto ensayos clínicos de vacunas y tratamientos para hacer frente al brote de la enfermedad del virus de Marburgo declarado el 27 de septiembre , similar al ébola, que ha registrado en el país hasta el momento 36 casos confirmados y 11 muertes, informó el pasado jueves el Ministerio de Sanidad ruandés.

Ruanda iniciará pronto ensayos clínicos de vacunas y tratamientos para hacer frente al brote de la enfermedad del virus de Marburgo declarado el 27 de septiembre , similar al ébola, que ha registrado en el país hasta el momento 36 casos confirmados y 11 muertes, informó el pasado jueves el Ministerio de Sanidad ruandés.

«(Estamos) a punto de empezar ensayos clínicos de vacunas y terapias para proteger a los grupos de alto riesgo», dijo a través de la red social X el secretario de Estado de Sanidad, Yvan Butera, sobre una enfermedad para la que no hay vacuna ni tratamiento específico.

El alto funcionario detalló que se está monitorizando a 410 contactos de los enfermos detectados para «romper las cadenas de transmisión» y que, hasta ahora, cinco pacientes han dado negativo al hacerse un test.

Según los últimos datos difundidos por el Ministerio en un escueto comunicado poco después de la pasada medianoche, 25 personas se encuentran en aislamiento y están recibiendo tratamiento por la enfermedad, al tiempo que las autoridades sanitarias trabajan en el rastreo de contactos y en pruebas diagnósticas.

Para evitar su propagación, las autoridades han recomendado reforzar la higiene y evitar el contacto cercano con personas que presenten los síntomas de la enfermedad, que incluyen fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos y diarrea.

En otro comunicado difundido el 27 de septiembre con motivo de la declaración del brote, el Ministerio destacó la implementación de «medidas preventivas reforzadas en todos los centros de salud».

La enfermedad del virus de Marburgo es una fiebre hemorrágica viral altamente infecciosa de la misma familia que el ébola.

África fue escenario el pasado año de dos epidemias de Marburgo: una en Guinea Ecuatorial, que causó 17 casos confirmados, incluidos 12 fallecidos; y otra en Tanzania, con al menos nueve casos (ocho confirmados y uno probable) y seis muertos.

Antes, hubo casos en otros países como Ghana, Guinea-Conakri, Uganda, Angola, la República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Sudáfrica.

Esta enfermedad es tan mortífera como el ébola y se calcula que en África ha causado la muerte de más de 3 500 personas.

Al igual que el ébola, el virus de Marburgo provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, con un período de incubación de 2 a 21 días y una tasa de mortalidad de hasta el 88 %.

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus, que cuando es transmitido a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

La enfermedad fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo -origen de su nombre- por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda.

03 octubre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

oct

1

Investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con equipos científico-tecnológicos de Italia, Polonia y Colombia, han desarrollado un biosensor óptico capaz de detectar biomoléculas, como proteínas, ADN o virus, en fluidos biológicos complejos, como el suero humano, «con una precisión y sensibilidad sin precedentes».

Investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con equipos científico-tecnológicos de Italia, Polonia y Colombia, han desarrollado un biosensor óptico capaz de detectar biomoléculas, como proteínas, ADN o virus, en fluidos biológicos complejos, como el suero humano, «con una precisión y sensibilidad sin precedentes».

Este dispositivo, que se evaluó detectando inmunoglobulina G (IgG), un tipo de anticuerpo, en concentraciones «extremadamente bajas, puede servir para el diagnóstico precoz de enfermedades».

Los investigadores de la UPNA implicados en este trabajo, que ha sido publicado en la revista científica Advanced Science, son los catedráticos Ignacio del Villar Fernández e Ignacio R. Matías Maestro, investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC), y el estudiante de doctorado Dayron Armas Peña.

El resto del equipo internacional está integrado por especialistas del Instituto de Física Aplicada Nello Carrara de Italia, la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia) y la Universidad Nacional de Colombia.

El biosensor se basa en una tecnología llamada biofotónica, que utiliza la luz para detectar biomoléculas. Para crear este sensor, el equipo internacional de investigadores ha utilizado nanofilms, que son capas de material extremadamente delgadas (un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro) con propiedades ópticas especiales que no se observan en estructuras más grandes.

Estos nanofilms forman lo que se llama un cristal fotónico unidimensional. Este cristal está integrado en una fibra óptica, pulida lateralmente para que la luz interactúe directamente con el entorno externo, donde se encuentran las biomoléculas.

Así, cuando una de ellas se acerca o se adhiere a la superficie pulida de la fibra óptica, afecta a la forma en que la luz se comporta en el cristal fotónico. Estos cambios en la luz son detectados por el sensor, lo que permite identificar la presencia y la cantidad de biomoléculas.

LA «CLAVE DEL ÉXITO»: ALTA SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN

Una de las «innovaciones clave» de este biosensor consiste en la elección de nanomateriales con un alto contraste en su índice de refracción (una medida de cómo la luz se desvía al atravesar un material) y bajas pérdidas de luz.

Esto significa que el sensor puede detectar incluso cantidades muy pequeñas de biomoléculas «con una precisión excepcional, lo que es crucial para aplicaciones médicas».

Al lograr un equilibrio entre alta sensibilidad y un parámetro técnico conocido como ancho de banda a media altura (FWHM, por sus siglas en inglés), el dispositivo «puede identificar con claridad las biomoléculas sin confundirlas con otras sustancias».

Esta combinación «mejora significativamente» lo que se conoce como la figura de mérito (FoM, por sus siglas en inglés), un indicador del rendimiento general del dispositivo.

DETECTANDO ENFERMEDADES EN SUS PRIMERAS ETAPAS

En concreto, el rendimiento del biosensor se evaluó detectando el anticuerpo inmunoglobulina G (IgG) en muestras de suero humano. La concentración mínima de una sustancia que el sensor puede detectar se llama límite de detección (LoD, por sus siglas en inglés).

Y el sensor desarrollado por este equipo internacional con participación de la UPNA logró un LoD récord de 70 attomolar (aM), una concentración «extremadamente baja que equivale a detectar una sola molécula entre millones de otras o tener una sola molécula en un océano de un millón de billones de litros de agua».

Este nivel de sensibilidad tiene «importantes implicaciones para el diagnóstico precoz de enfermedades», ya que «permite hallar biomarcadores en cantidades mínimas, cuando las enfermedades apenas comienzan a desarrollarse».

29 septiembre 2024|Fuente: Europa Press |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

sep

25

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han descubierto un extracto de alga que podría prevenir y mejorar enfermedades neurodegenerativas de la retina, según ha informado este lunes la institución académica, que ha señalado que la especie se obtiene de ambientes degradados, de manera que su utilización es respetuosa con los hábitats naturales.

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han descubierto un extracto de alga que podría prevenir y mejorar enfermedades neurodegenerativas de la retina, según ha informado este lunes la institución académica, que ha señalado que la especie se obtiene de ambientes degradados, de manera que su utilización es respetuosa con los hábitats naturales.

Los responsables del hallazgo son científicos del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA, que han constatado que un extracto del alga Ulva australis, comúnmente conocida como lechuga del mar del sur, presenta actividad antioxidante y actividad proliferativa celular para su empleo como medicamento.

En concreto, algunos metabolitos de esta alga pueden aplicarse tanto para prevenir como para tratar patologías neurodegenerativas de la retina.

El profesor de la UA Federico López Moya ha explicado que «el hallazgo de las algas del género Ulva como nueva fuente de metabolitos ha sido muy sorprendente».

«En este estudio se ha evaluado la actividad antioxidante de los extractos, especialmente sobre células asociadas a enfermedades que cursan estrés oxidativo en la retina”, ha concretado López Moya.

Los investigadores consideran que esta primera aproximación basada en la implementación de métodos dentro de la Biotecnología Marina puede suponer el inicio de un camino que finalice en el desarrollo de soluciones para algunas enfermedades neurodegenerativas.

Por su parte, el también investigador del departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA Miguel Valverde Urrea ha revelado que, para seleccionar la especie de alga con capacidad antioxidante han llevado a cabo un screening en el mar, «puesto que existen especies de algas que cuentan con numerosas propiedades y ofrecen recursos no explotados”.

Además, «el valor añadido de Ulva australis es que ofrece extractos estables y de fácil obtención, más sostenibles desde un punto de vista ambiental», ha destacado,

Los expertos han contado con la colaboración del departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la UA para realizar la simulación de enfermedades de la retina en laboratorio.

Al producir estrés oxidativo en células y añadir los extractos del alga, los resultados han determinado que los metabolitos tienen tanto capacidad proliferativa como de protección oxidativa sobre las células.

Los autores sostienen que «los resultados ponen de manifiesto el potencial para su desarrollo como estrategia para mitigar enfermedades asociadas a la pérdida de fotorreceptores, como la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma y otras retinopatías que afectan a la población».

El descubrimiento de los investigadores de la UA, que se encuentra patentado, tiene como objetivo final sentar las bases biotecnológicas que permitan desarrollar estrategias para prevenir y tratar las afecciones neurodegenerativas de la retina.

Igualmente, según fuentes de la institución académica, el hallazgo del extracto de alga permite trabajar con un recurso natural respetuoso con el medio ambiente, de gran disponibilidad y fácil obtención.

23 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia

sep

23

Científicos españoles han descubierto que el sodio es clave para que las células fabriquen su energía, un hallazgo con implicaciones fisiológicas que además podría ayudar a tratar enfermedades mitocondriales como la neuropatía óptica hereditaria de Leber (LHON), una enfermedad neurodegenerativa causada por un fallo en el transporte de sodio.

Científicos españoles han descubierto que el sodio es clave para que las células fabriquen su energía, un hallazgo con implicaciones fisiológicas que además podría ayudar a tratar enfermedades mitocondriales como la neuropatía óptica hereditaria de Leber (LHON), una enfermedad neurodegenerativa causada por un fallo en el transporte de sodio.

El descubrimiento, liderado por el grupo de investigación Genoxphos, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y del CIBERFES, se ha hecho en colaboración con los centros de investigación biomédica en red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable y de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERFES y CIBERCV), la Universidad Complutense, el Instituto de Investigación Biomédica Hospital Doce de Octubre y la Universidad de California.

El hallazgo, cuyos detalles se han publicado este jueves en la revista Cell, devela que el complejo I mitocondrial, el mayor responsable de la generación de energía celular, posee una actividad transportadora de sodio que es clave para la eficiencia energética de la célula.

Este descubrimiento ha permitido explicar molecularmente el mecanismo de patogenicidad de la neuropatía óptica hereditaria de Leber (LHON).

El equipo ha comprobado que es el fallo específico en el transporte de sodio y protones por parte del complejo I mitocondrial lo que origina la muerte celular que causa la LHON, la enfermedad genética mitocondrial más común a nivel mundial, descrita por primera vez en 1988, y que está asociada a fallos en el ADN mitocondrial.

Desde que el Dr. Peter Mitchell formulara la teoría quimiosmótica en 1961, que le valió el Premio Nobel en 1978, no se habían producido actualizaciones significativas en este campo.

Según la teoría, un gradiente de protones genera un potencial eléctrico en las mitocondrias necesario para la producción de ATP, la principal fuente de energía celular. Sin embargo, el nuevo estudio ha identificado que en este proceso también interviene el sodio, un elemento hasta ahora no considerado.

«Al eliminar el complejo I en modelos de ratón y su confirmación en células humanas, observamos que se perdía esta actividad de transporte, mientras que cuando se quitaban otros complejos, como el III o el IV, la actividad se mantenía. Esto confirmó que el fallo en el complejo I afecta directamente al transporte sodio-protón», explica el jefe de grupo de investigación Genoxphos, José Antonio Enríquez.

Esos experimentos permitieron al equipo determinar que ambas actividades (hidrogenasa y sodio-protón) son independientes pero fundamentales para el funcionamiento celular.

«Nuestros resultados demuestran que las mitocondrias cuentan con un gradiente de reserva de sodio, fundamental para su funcionamiento y para resistir al estrés celular», resume el investigador del CNIC y coautor del estudio, Pablo Hernansanz.

«El reto para el futuro es diseñar una droga que actúe específicamente en la mitocondria sin afectar otras partes de la célula», apunta Enríquez.

19 septiembre 2024|Fuente: EFE |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|Noticia